共鉴文化之美 共享丰硕果实│2023年民族文化盘点(上)

- 发布日期:2024-01-09 15:22

- 浏览次数:

文学篇

不断开创新时代民族文学事业新局面

▲2023年11月19日,“2023中国文学盛典·茅盾文学奖之夜”在茅盾故里浙江桐乡乌镇举行。图为五位获奖作家致敬自己作品的编辑,共同按下手印。 图片来源:浙江卫视

2023年10月11日,国家民委、中国作协签署合作协议,联合印发《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线 推动新时代民族文学事业高质量发展的意见》,从八个方面提出合作规划和具体要求,指导推动新时代民族文学发展进步。以铸牢中华民族共同体意识为主线、推动新时代民族文学高质量发展,也成为文学领域响亮的声音。

一年来,各族作家和评论家以文学推动民族文化创造性转化和创新性发展,以各民族故事丰富中国故事,不断开创民族文学事业新局面,取得了令人瞩目的突破和成就。

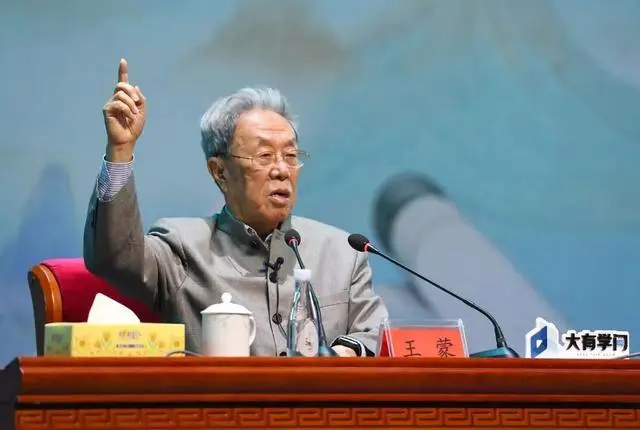

▲在中国作家协会“作家活动周”暨中国作家“益阳文学周”上,王蒙在湖南益阳清溪书屋讲授“清溪一课”。 中国作家协会供图

第一,各民族作家常态化、专业化培养与作家服务民族地区文化建设相结合。2023年,中国作协、鲁迅文学院、《诗刊》和《民族文学》等单位和机构,举办“文化润疆”作家培训班、西藏文艺评论讲习班——新时代青年诗人研修班、长篇小说作家培训班、“文润北疆”内蒙古作家培训班、“中华民族一家亲”全国多民族文学作家培训班等活动,通过引入高质量专家资源,搭建交流学习平台,采用多样化的培养举措,激发各族作家的创作热情,进一步提升其创作水平。与此同时,各族作家走进广西凤山,云南文山,湖南益阳、怀化等地,参与采风实践、文学周、文学论坛、讲座等公共文学服务活动,充分发挥以文学凝聚人心、构筑中华民族共有精神家园的作用和价值。

第二,用心用情用力讲好各民族交往交流交融的故事,创作出一批具有中国气派、民族特色的优秀文学作品。2023年3月,2021、2022《民族文学》年度奖颁奖典礼上,各族作家共同见证民族文学的成长和收获的喜悦。8月,杨志军《雪山大地》、乔叶《宝水》、刘亮程《本巴》、孙甘露《千里江山图》、东西《回响》五部作品获评第十一届茅盾文学奖。其中,杨志军的《雪山大地》叙述新中国三代建设者在青海牧区筚路蓝缕、建功立业的感人故事;刘亮程的《本巴》则以“童话”和“游戏叙述”的方式重写史诗《江格尔》,完成传统民间文学的创造性转化和创新性发展。

此外,宁夏作家阿舍的长篇小说《阿娜河畔》,书写新疆生产建设兵团各族人民紧跟时代步伐、团结奋斗,建设美好家园的伟大历程;新疆作家丰收的长篇报告文学《太阳是一颗种子》,讲述可可托海建设者胸怀理想信念、血脉相传,为新中国发展作出重大贡献的真实故事;云南作家徐剑的《西藏妈妈》通过非虚构叙事的文学实证,立体呈现“西藏妈妈”感人至深的故事,反映西藏社会事业所取得的历史性成就。从这些作品中不难发现,书写各民族交流互动、文化互鉴融通,表现伟大祖国建设发展的壮阔历史,成为新时代民族文学创作的重要内容。

第三,民族文学评论和民族文学理论研究从自发走向自觉,推进民族文学评论高质量发展。2023年7月,“时代精神的民族文艺表达”第四届全国民族文艺论坛在贵州省贵阳市举办;8月,第九届中国青年文艺评论家西湖论坛·天山会议在新疆生产建设兵团第六师五家渠市举行;9月,“中国三大史诗创造性转化与创新性发展”国际论坛在北京举办;10月,“民族文学研究40周年:传承与发展”学术论坛在北京举行。民族文学评论理论研究和文学创作比翼齐飞,共同担负起增进民族团结、构筑中华民族共有精神家园的重任。

2023年,民族文学继续为人民而书,为时代代言。这一年,一大批思想性和艺术性俱佳的作品,生动展现了新时代文学的创作新貌、丰沛活力和多彩光芒;这一年,自觉探索民族文学的创造性转化和创新性发展,充分发挥文学在民族工作中培根铸魂的重要作用,新时代民族文学创作、文学评论建设和理论研究在有条不紊中突破,进入全新的历史发展时期。

( 作者毕海 系中央民族大学文学院副院长、副教授)

影视篇

用影像传递团结与爱的力量

2023年,中国电影回归繁荣,优秀影片迭出,电影市场红火。根据国家电影局数据,2023年全国电影总票房549.15亿元。放眼民族题材影视作品,在以铸牢中华民族共同体意识为主线的创作背景之下,这些影视作品展现出新时代各族人民的生活和精神风貌,讴歌人性的真善美,展示绚烂多姿的民族文化和地域文化。

2023年,民族题材影视作品在各大影视节上光彩夺目,屡次斩获重要奖项。

▲电影《片警宝音》剧照。 资料图片

5月,《片警宝音》《守望相思树》分别荣获第18届、第19届中国电影华表奖优秀少数民族题材影片奖。

11月,第36届中国电影金鸡奖颁奖典礼在厦门举行,《小马鞭》《千里送鹤》《江米儿》3部民族题材电影提名最佳儿童片。本届金鸡奖“多彩中华”民族电影展单元,展映了《脐带》《仲肯》《少年桑吉》《过山榜》《一个和四个》等优秀民族题材电影,内容涉及维吾尔、蒙古、藏、瑶等多个民族,剧情包括历史、亲情、悬疑、冒险等多种类型,展现了新时代民族题材电影的丰富性和生命力。

影视作品的创作中,要把控好观众的情感共鸣点,才能使作品深入人心,历久弥新。

2023年,多部民族题材电影的创作践行这一原则,着眼于日常生活与共通情感,从家庭之情、朋友之谊和自然之美等多方面展现朴素而真挚的情感。《脐带》借一对蒙古族母子的还乡之旅,揭示了人对故土和家庭的缱绻之情;《小马鞭》以灵动的口吻讲述了哈萨克族少年的成长与马背文化的传承;《千里送鹤》融合环保、儿童、家庭与公路等多种元素,在青海玉树的至美景色中传达人与自然的和谐共融;《波依拉》则表现了人与骆驼之间的情谊,细腻而真挚的情感给观众带来心灵震撼。

中华民族悠久的历史文化是文艺创作的重要资源。电影《谯国夫人》和《过山榜》都以历史传奇和英雄人物为主线,展现各民族交往交流交融的历史文化肌理。同时,两部电影中民族文化、地域文化特色浓郁,有着鲜明独特的审美风格。

在电视剧方面,2023年6月,第28届上海电视节将电视剧国际传播奖颁给了备受关注的《山海情》,该剧传递的追求美好生活、团结合作的精神,深深打动了海外观众,收获海外网友的高度关注和好评。同时,单元剧《我们这十年》获得电视节白玉兰奖评委会奖,其中的《热爱》讲述的是援疆教师与维吾尔族学生的一段足球追梦之旅。

此外,电视剧《雪莲花盛开的地方》生动塑造了广大援藏干部的英雄群像,展现了援藏干部与西藏人民之间水乳交融的深切情感,同时描绘了一幅新时代西藏特色产业发展兴盛的壮阔蓝图。电视剧《库尔班大叔和他的子孙们》将大众耳熟能详的“库尔班大叔骑着毛驴上北京”的故事进行重新演绎,剧情跨越百年,讲述了库尔班大叔一家四代人在中国共产党的领导下奔向新生活的家族史诗。这两部电视剧主题上以小见大,将个体命运置于国家民族历史语境中,以个人命运见证时代发展,是以影视作品讲好中华民族共同体故事的佳作。

总的来说,2023年民族题材影视作品守正创新,积极担负新时代新的文化使命。这些优秀的作品不仅丰富了人民群众的精神生活,也在以影像书写着民族团结进步、人与自然和谐共生的大爱故事。

(作者刘库 系湖南师范大学文学院讲师)

舞蹈篇

在新时代浪潮中“舞为人民”、传承创新

▲第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖现场,男子群舞《爷爷的萨玛瓦尔》体现了技与艺的交融。 赵廷玺摄

回首2023年,中国舞蹈艺术事业呈现的恰是“潮平两岸阔,风正一帆悬”的景象。

在2023年诸多舞蹈盛事的推进下,中国民族舞蹈取得的成绩令人倍感振奋。第十四届全国舞蹈展演汇集了近3年来全国优秀舞蹈新作,13部舞剧、舞蹈诗,70个舞蹈作品,从全国800多个参展作品中脱颖而出,构成异彩纷呈的展演内容。此次展演是“舞蹈艺术的盛会,人民群众的节日”,也让我们看到中国舞蹈在党的二十大精神指引下坚定不移“舞为人民”的发展方向。在欢腾的舞蹈节日中,我们乐见《心之鼓》《火塘》等让非遗舞蹈在传承中生机勃勃,《散乐图》《富春》等作品尽显中华优秀传统文化的转化与创新,致敬航天工作者的《问天》和聚焦驻村干部的《阳光下的麦盖提》用舞蹈关注现实、展现新时代的精神风貌。

2023年举办的第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖中也涌现出一批佳作,《马铃儿摇响幸福歌》《冰凌花》《江南》《爷爷的萨玛瓦尔》《雪之子》《冬》《涧溪春晓》等作品,在舞台创作中传承民族文化,在舞蹈语汇的创新转化中实现民族精神的当代书写,以浓郁的情感表达、精准的时代聚焦,引发观众强烈的情感共鸣。

2023年,基于传统文化的国风舞蹈不仅是热点话题,也是剧场票房的保证之一。现象级舞蹈诗剧《只此青绿》自2021年至今,累计演出300余场,仍然一票难求。原创芭蕾舞剧《红楼梦》在跨越时空、与时俱进的舞台创造中构建起主体观演的审美语境,让经典艺术文本呈现出蓬勃旺盛的生命力。舞剧《咏春》将中国舞蹈与传统武术两种风格极强的语汇融合在一起,刚柔并济、气势磅礴。现代舞诗剧《诗忆东坡》立足内蕴深邃的中华诗词文化,带领观众在具有独特东方意蕴的舞台表达中领略北宋文豪潇洒不羁的生命历程。2023年央视春晚中,令人印象深刻的舞蹈《锦绣》是“五个一工程”获奖舞剧《五星出东方》中的片段。舞剧《五星出东方》取材于“五星出东方利中国”锦护臂,呈现了国宝级文物的前世传奇和中华大地上一段民族交流融合的历史。

2023年也是中国舞蹈“荷花奖”的丰收年。第十三届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖,舞剧评奖,当代舞、现代舞评奖相继在沈阳、上海、深圳举行。古典舞评奖排名第二的作品《散乐图》以辽代壁画为创作原型,在笙、笛、琵琶等乐器的共奏中营造出乐舞相融的场景,舞者恍若从壁画中走出,轻灵而舞、乐在其间。同样在创作中植根传统、回望历史的作品还有灵感源于《簪花仕女图》、展现大唐女子风韵的群舞《簪花仕女》,受敦煌壁画《张议潮统军出行图》启发而创作的男子群舞《归义》等。从这些作品中不难看出,中华优秀传统文化是新时代中国古典舞取之不尽的创作之源,创造性转化和创新性发展是其焕发时代光彩的前提。

▲西藏自治区2023“文化和自然遗产日”主场活动上,西藏大学艺术学院的演员在表演非遗舞蹈东洛热巴。新华社记者 姜帆摄

如今,中国舞剧创作在数量与质量上都呈现出新的高峰,那些为人民喜爱的优秀舞剧亦是新时代中国特色社会主义文艺繁荣发展的重要内容。在2023年中国舞蹈“荷花奖”舞剧评奖中,《热血当歌》《旗帜》《绝对考验》《红楼梦》最终摘得桂冠。舞剧《热血当歌》以20世纪30年代的上海滩为背景,讲述了田汉、聂耳、安娥三位文艺青年在民族危亡之时谱写《义勇军进行曲》的动人故事。原创芭蕾舞剧《旗帜》以广州起义为背景,通过对张太雷、叶挺等革命者的塑造,用同一时间、不同空间的叙事表现中国共产党人视死如归的革命精神与坚定不移的革命信仰。红色题材的舞剧以炽烈的爱国热忱、多元的创作视角构筑起舞台之上雄浑的纪念碑,它们用具有表现张力与情感共鸣的舞蹈向观众展现出惊涛骇浪的革命年代,在时代交响的英雄赞歌中向革命先烈致敬,澎湃的激情、昂扬的斗志鼓舞着新时代的建设者们不忘初心、砥砺前行。

新时代浪潮中的舞蹈与时俱进、传承创新,用艺术创作关注当下各民族人民的现实生活,在深挖传统文化精神内核的作品中坚定文化自信,在“舞为人民”的道路上谱写出民族复兴的新篇章。

(作者李超 系中国艺术研究院舞蹈研究所教授)

非遗篇

中国非遗走向世界

当地时间2023年12月22日,第78届联合国大会协商一致通过决议,将春节(农历新年)确定为联合国假日,这无疑是一个令人振奋的消息。春节是中华文化中最古老、最重要的传统节日,也是中华民族最宝贵的非物质文化遗产之一。据不完全统计,目前已有近20个国家将春节作为法定节假日,全球约有1/5的人口以不同形式庆祝农历新年。这正是中国非遗不断走向世界的生动见证。

回望过去一年,我国非遗保护力度持续加大,非遗保护渠道和途径不断拓展,中华文脉绵延繁盛、历久弥新。

▲贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县舞水云台旅游商品开发有限公司的创始人、苗绣传承人龙禄颖(左二)与公司员工,在苗绣产品数字化云生产平台查看刺绣产品。 新华社记者 杨文斌摄

以系统性保护为中心,积极开展非遗保护传承。首先,加强整体性保护。2023年,黔东南民族文化生态保护实验区等10个文化生态保护实验区通过文化和旅游部的验收,正式成为国家级文化生态保护区。全国各地积极采取措施加强文化生态保护区建设,如海南省印发了《海南省省级文化生态保护区管理办法》,贵州省设立了省级文化生态保护区。其次,实施非遗代表性项目保护单位和代表性传承人动态管理。文化和旅游部组织开展了国家级非遗代表性项目保护单位履职尽责情况评估和调整工作,公布了保护单位名单。

非遗融入当代生活,满足人民美好生活需要。2023年,文化和旅游部印发《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》,对推动非遗与旅游深度融合发展作出具体部署,各地相继推出非遗旅游精品线路、非遗旅游体验基地等,推动非遗与旅游实现更广范围、更深层次、更高水平的融合发展。同时,文化和旅游部等公布了2023-2025年国家级非遗生产性保护示范基地推荐名单,发布了2022年“非遗工坊典型案例”,共计66个,通过挖掘非遗多维价值,助力乡村振兴。

举办各类活动,展示丰富多彩的非遗项目,让人们感受中华优秀传统文化之美。2023年,“文化和自然遗产日”开展了全国范围的非遗展示活动,如内蒙古非遗集市、天津第五届“运河记忆”非遗宣传展示活动、广东粤港澳大湾区龙舟邀请赛、“七彩云南·非遗购物节”等;定期举办的中国非物质文化遗产博览会、中国原生民歌节、全国非遗曲艺周、“云游非遗·影像展”等活动如约而至;黄河非遗大展、第六届湘鄂赣皖非物质文化遗产联展、贵州非遗季、中国大运河非遗旅游大会等活动,各具特色,异彩纷呈。

2023年是《保护非物质文化遗产公约》通过20周年,我国开展了一系列纪念活动,从不同角度总结与阐发非遗保护的“中国智慧”“中国经验”“中国方案”。

2023年,中国非遗的国际影响力进一步彰显。9月,中国“普洱景迈山古茶林文化景观”被列入《世界遗产名录》;12月,春节(农历新年)被确定为联合国假日。同时,以“共享履约实践 深化文明互鉴”为主题的第八届中国成都国际非物质文化遗产节、以“大美非遗,和合天下”为主题的首届北京国际非遗周、第40届潍坊国际风筝会、中国—东盟(南宁)非物质文化遗产周、海南锦·绣世界文化周非遗传统织绣印染技艺项目精品展,还有在比利时布鲁塞尔举办的“茶和天下”雅集活动、在巴黎联合国教科文组织总部举办的“茶和天下·苏韵雅集”活动、在哈佛大学举办的“非遗里的当代中国”分享活动等,充分彰显了中国非遗保护与传承的活力,展示了中国非遗的魅力,扩大了中华文化的影响力。

(作者黄永林 系文化和旅游部文化和旅游研究基地首席专家,华中师范大学国家文化产业研究中心主任、教授)